Laurence De Cock revient sur le discours de Gabriel Attal du 18 avril, un discours lors duquel le Premier ministre s’adresse à la population à qui il parle de la jeunesse. « Car le pouvoir ne parle plus directement aux jeunes, il leur demande de bien écouter ce qu’il raconte raconte sur eux », écrit l’historienne pour qui ce discours est « médiocre, démagogique et dangereux ». « Un discours racoleur calqué sur le programme de l’extrême-droite. Une réflexion indigente sur l’autorité uniquement définie sous le prisme de la coercition et de la répression, la seule arme qu’il reste à ceux qui se coupent de plus en plus de la réalité et s’étonnent que plus personne ne les croit ». Elle signe cette tribune.

Il y a des hommes et des femmes qui entrent dans l’histoire avec l’honneur chevillé au corps, et d’autres qui en rêvent mais se vautrent sur le perron. Jaurès fait partie des premiers. C’est sans doute pour cela que le conseiller en communication du Premier ministre Gabriel Attal l’a convoqué lors de son discours prononcé à Viry-Châtillon le 18 avril 2024 en excavant d’un de ses discours la citation suivante : « Le courage, c’est de dominer ses propres fautes, d’en souffrir, mais de n’en être pas accablé et de continuer son chemin ».

Il y a des hommes et des femmes qui entrent dans l’histoire avec l’honneur chevillé au corps, et d’autres qui en rêvent mais se vautrent sur le perron. Jaurès fait partie des premiers. C’est sans doute pour cela que le conseiller en communication du Premier ministre Gabriel Attal l’a convoqué lors de son discours prononcé à Viry-Châtillon le 18 avril 2024 en excavant d’un de ses discours la citation suivante : « Le courage, c’est de dominer ses propres fautes, d’en souffrir, mais de n’en être pas accablé et de continuer son chemin ».

Relire Jaurès

La phrase est tirée du Discours à la jeunesse prononcé à Albi en 1903. Pour ce discours important, Jaurès a choisi le premier lycée dans lequel il a enseigné en tant que professeur de philosophie. Il se tient face aux élèves et personnels et se lance dans une longue réflexion sur la jeunesse, la Révolution française, la République, et la guerre. Ses paroles sont denses, profondes. Elle reflètent la considération et la confiance que Jaurès a pour cette jeunesse que le pouvoir est en train de préparer à l’imminence d’une guerre. C’était le temps où les discours politiques étaient écrits par celles et ceux qui les prononçaient. Le temps où ils y mettaient leur âme et leur cœur sans se soucier des effets sur les sondages de l’élection à venir. Aussi les mots de Jaurès peuvent-ils être appréhendés dans leur vérité propre car ils ne sont en quête de rien d’autre que l’ambition de convaincre ceux auxquels il s’adresse. Jaurès y décrit son amour de la République. Pas n’importe laquelle, celle-ci : « Dans notre France moderne qu’est-ce donc que la République ? C’est un grand acte de confiance. Instituer la République c’est proclamer que des millions d’hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action qu’ils sauront concilier la liberté́ et la loi, le mouvement et l’ordre , qu’ils sauront se combattre sans se déchirer que leurs divisions n’iront pas jusqu’à une fureur chronique de guerre civile et qu’ils ne chercheront jamais dans une dictature passagère une trêve funeste et un lâche repos ». La République de Jaurès valorise le débat, croit dans le pouvoir qui réside entre les mains de tous les citoyens et fustige les roitelets et leur appétence dictatoriale. La République de Jaurès, dit-il, c’est celle qui donne le courage de s’opposer aux décisions injustes, a fortiori, à la guerre. Enfin, c’est celle qui regarde d’abord du côté des classes populaires et qui leur promet des temps meilleurs. Par ce discours, Jaurès délivre un leg à la jeunesse. Il les enjoint à faire preuve d’audace, de courage justement. Et lui sait qu’il doit commencer à prendre l’habitude de s’effacer devant eux : « Messieurs, je n’oublie pas que j’ai seul la parole et que ce privilège m’impose beaucoup de réserve ». Jaurès n’a pas besoin de montrer les dents ou de prononcer une seule fois le mot « autorité » pour qu’on l’écoute et qu’on le lise encore cent ans plus tard.

Profaner Jaurès

Cent ans plus tard justement, voilà que le pouvoir saute à pieds joints sur la dépouille de Jaurès. Tout est millimétré par les cabinets de conseil : le discours a lieu à Viry-Châtillon, là où a été tabassé à mort le jeune Shemseddine, 15 ans, par une bande de garçons du même âge quelques semaines plus tôt ; là où plane encore le silence du choc et du deuil. Le Premier ministre s’y adresse à la population, il leur parle de la jeunesse. Car cent ans plus tard, le pouvoir ne parle plus directement aux jeunes, il leur demande de bien écouter ce qu’il raconte sur eux, et c’est très différent. Alors il dresse le portrait d’une société ensauvagée par une jeunesse incontrôlable, qui se soulève, hurle, frappe, conteste, et détruit. Une jeunesse manipulée par les réseaux sociaux, les dealers et les intégristes islamistes. Bien-sûr il ponctue quelques fois son discours en précisant que tous les jeunes ne sont pas comme cela, mais on comprend vite que la majorité des jeunes et silencieux ne l’intéresse guère. Lui veut des cibles, des images et visages qui s’impriment dans la rétine : ceux de la « racaille » que quelques années plus tôt Nicolas Sarkozy voulait éliminer au karcher et qui, à Mantes La Jolie en décembre 2018, était tenue en joue par des policiers jouant à la maîtresse et jubilant devant « une classe qui se tient sage ». Dès que l’image est activée, l’inflation répressive n’a plus aucune limite. Le discours s’emballe, dénonce les parents, l’école, la justice incapable. Tout le monde y passe. Tout le monde doit payer, cher, de plus en plus cher :

Tu casses tu répares

Tu salis tu nettoies.

Dix heures d’affilée au collège tu resteras

Au doigt et à l’œil tu obéiras

Devant le maître tu te lèveras

Sinon tes examens tu sacrifieras

À Parcoursup adieu tu diras

De Tik Tok, Instagram, Snapchat, tu déconnecteras

Sans quoi en comparution immédiate tu passeras

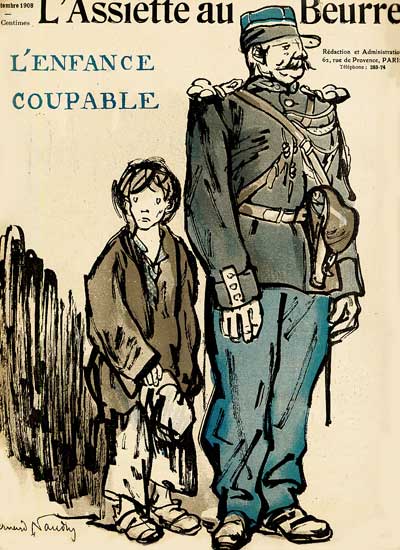

Tel est le nouveau viatique offert à la jeunesse. Dans la droite ligne de la promesse faite par Emmanuel Macron d’utiliser l’école pour reciviliser. Revoici venu le temps de l’enfance coupable, celui où on traquait les enfants pauvres toujours soupçonnés de préparer un mauvais coup.

Gabriel Attal veut « dire la vérité y compris quand ça fait mal ». Il a raison, il faut le faire. Il faut qualifier ce discours comme il le mérite : médiocre, démagogique et dangereux. Un discours racoleur calqué sur le programme de l’extrême-droite. Une réflexion indigente sur l’autorité uniquement définie sous le prisme de la coercition et de la répression, la seule arme qu’il reste à ceux qui se coupent de plus en plus de la réalité et s’étonnent que plus personne ne les croit. Tel est le roi Charles V-et-trois-font-huit-et-huit-font-seize imaginé par Grimault et Prévert dans Le roi et l’oiseau. Un roi qui châtie par préméditation, ou par caprice, reclus dans sa forteresse et n’acceptant que les louanges sirupeuses de valets apeurés. Il fait peur et règne par la peur. Il lui suffit de tirer sur une corde pour que l’imprudent mauvais courtisan tombe dans une trappe et disparaisse de sa vue. Mais que se passe-t-il à force dans cette geôle souterraine qui se remplit de damnés ? Je ne divulgâcherai pas la fin.

Que de chemin parcouru depuis Jaurès. Ou plutôt, que de marches d’escaliers dégringolées. Lui qui regardait la jeunesse avec tendresse, confiance et fierté et qu’on imagine soucieux que cette dernière doute, conteste, réfléchisse. Jaurès n’avait pas besoin de prononcer mille fois le mot « émancipation » et de l’entortiller avec celui d’« autorité ». Sans doute en connaissait-il vraiment les mystères , allers-retours, hésitations, ainsi que les erreurs. Parce que c’est ainsi que se construit la jeunesse et que c’est pour cela que beaucoup d’entre-nous avons choisi le métier de Jaurès.

Laurence De Cock